Publications de professionnels 2015

Direction des ressources humaines

Philippe Vercelot

Courriel : p.vercelot@epsve.fr

Secrétariat : tél. 01 43 09 33 53

Courriel : s.octave@epsve.fr

L’ENCEPHALE

2012, Article prochainement disponible

Efficacité clinique et obtention d’une rémission complète dans la dépression : intérêt de l’escitalopram

Auteur EPSVE : FAVRE Pascal

La dépression majeure, d’autant plus qu’elle est sévère, entraîne un retentissement fonctionnel et social important, associé à une morbimortalité accrue. L’observance thérapeutique, largement tributaire de la tolérance, est cruciale pour les traitements médicamenteux antidépresseurs de longue durée. Les études publiées révèlent des différences importantes, cliniques et statistiques, entre les différents antidépresseurs. La méta-analyse en réseau de Cipriani et al. (2009) valorise l’escitalopram et la sertraline en termes d’efficacité clinique et d’acceptabilité à huit semaines. L’analyse poolée de Kasper et al. (2009) met en exergue une meilleure efficacité et tolérance à six mois de l’escitalopram comparé à la paroxétine. L’analyse poolée de Wade et al. (2009) portait sur quatre essais randomisés d’une durée de six mois dans la dépression, en double insu, vs comparateurs actifs. Les facteurs permettant de prédire une rémission sur le long terme dans la dépression étaient les suivants : un début de réponse à l’antidépresseur dès la deuxième semaine, une réponse qui se maintient à la huitième semaine et une observance thérapeutique prolongée pendant six mois. En outre, quel que soit le bras de traitement, un traitement prolongé était associé à une amélioration plus marquée de tous les symptômes cliniques. Après six mois de traitement, seuls 15,9 % des patients sous escitalopram avaient interrompu leur traitement contre 23,9 % des patients sous comparateurs poolés (p <0,001). Cette revue partielle de la littérature montre qu’il est nécessaire de retenir une définition exigeante de la rémission dans la dépression. À cet égard, l’escitalopram, permettant une rémission à la huitième semaine et dont l’acceptation par les patients est très favorable, se révèle un choix des plus pertinents pour un traitement antidépresseur, aussi bien en phase aiguë qu’à long terme (résumé d’auteur)

L’ENCEPHALE

2012, article sous presse, disponible en ligne depuis le 23 janvier 2012

Évaluation de la prescription d’antipsychotiques en médecine générale : conséquences métaboliques

Auteur EPSVE : SARAVANE D/GIGNOUX FROMENT F/DE MONTLEAU F/VERRET C

Les antipsychotiques de seconde génération ont amélioré de façon considérable les conditions de vie des patients atteints de pathologie mentale sévère. Certains d’entre eux entraînent une prise de poids qui peut être importante avec des complications métaboliques graves. De plus, ils sont prescrits à des patients vulnérables, présentant de nombreuses comorbidités et un taux de mortalité cardiovasculaire élevé. La prévention du syndrome métabolique par des mesures simples permet d’améliorer la santé physique des patients. Parmi les acteurs de cette prise en charge, les médecins généralistes sont des partenaires privilégiés pour les psychiatres. Afin d’évaluer les pratiques actuelles en médecine générale dans le champ de la psychiatrie, nous avons interrogé 204 médecins généralistes des Hauts-de-Seine ayant accepté de participer à l’enquête. Les résultats montrent que bien que prescripteurs d’antipsychotiques, les médecins généralistes manquent d’informations sur ces molécules et sur la prévention de leurs effets indésirables. Parmi eux, le syndrome métabolique est encore peu dépisté par les médecins généralistes, à qui font souvent défaut les conseils et recommandations à ce propos de la part des psychiatres traitants. En conclusion, nous proposons d’améliorer l’information des médecins généralistes sur leur rôle dans la prévention du syndrome métabolique et de sensibiliser psychiatres et médecins généralistes sur la nécessité d’une prise en charge conjointe et coordonnée des patients atteints de pathologie mentale sévère. [résumé d’auteur]

L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE, 2012, vol 88, n°1, pp. 5-38

Perversions (1) [dossier]

Auteur EPSVE : WELNIARZ Bertrand ROUDINESCO Elisabeth / MEDJDOUB Hasnia / WAGNER Chantal / JOVELET Georges

L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE

2012, vol 88, n°1, pp. 13-20

Du jeu sexuel à l'agression entre enfants du même âge en 'période de latence' : réflexion à partir d'une population d'enfants hospitalisés pour troubles du comportement

Auteur EPSVE : WELNIARZ Bertrand / MEDJOUB Hasnia

Les auteurs proposent une réflexion sur la limite entre le jeu et l’agression sexuelle entre enfants du même âge. L’article s’appuie en premier lieu sur une étude bibliographie du développement de la sexualité infantile à partir des concepts psychanalytiques. La limite entre jeu et agression sera abordée à la fois sur des critères psychopathologiques, sociologiques, statistiques et comportementaux. Des vignettes cliniques illustrent des situations rencontrées en hospitalisation temps plein de pédopsychiatrie. L’article conclut sur la nécessité d’un travail associant l’approche thérapeutique et éducative et sur l’analyse des contre-attitudes des adultes devant ces comportements. [résumé d'auteur]

SOINS PSYCHIATRIE

2012, n°278, pp. 14-18

Paranoïa et persécution

Auteur EPSVE : LALLART Xavier

L'idée de paranoïa existe depuis l'Antiquté, mais ce n'est qu'à partir du XIXème siècle que les psychiatres commencent à s'y intéresser et à chercher à la décrire. Le délire et le sentiment de persécution sont communs chez tous les paranoïaques. Les origines de la maladie sont à chercher dans la stucture psychique du patient. L'établissement et le maintien d'un contact avec un soignant permettent, entre autres, de lui venir en aide.

SOINS PSYCHIATRIE

2012, n°278, pp. 37-40

Les gîtes thérapeutiques en pédopsychiatrie

Auteurs EPSVE : DALMAZZO Mireille / PERSONNE Dominique / FOUCHARD Michel/ HERON Laurence/DUCLO-FONTAINE Marie-Madeleine/RICHARD Fabienne

Le séjour en gîte thérapeutique est un projet animé par une équipe pluridisciplinaire. Il permet à l'enfant d'expérimenter la notion de plaisir et de développer son niveau de socialisation, sa personnalité et son autonomie, en dehors du cadre familial. Pour les équipes soignantes, il fournit un matériel clinique riche et renforce la dynamique d'équipe. [résumé d'auteur]

SANTE MENTALE,

2012, n°165, pp.42-51

Les passages à l'acte criminels

Auteur EPSVE : ZAGURY Daniel

Quelle est la démarche à l'œuvre, les motivations d'un individu au moment d'un meurtre ? Peut-on repérer des éléments présents avant un crime ? Au travers de multiples cas, l'auteur étudie le passage à l'acte criminel psychotique, paranoïaque, infanticide, passionnel, pervers, afin d'en dégager les éléments cliniques et psychodynamiques [résumé d'auteur]

SOINS PSYCHIATRIE vol 33 septembre 2012.

« Amélie, un cas de souffrance alternée », pp. 26-29,

Auteurs : Yamina Caldarola, cadre de santé à l’hôpital de jour de Montreuil et Chantal Bonnemains, cadre supérieur de santé, pôle G010

L’expression de la souffrance mélancolique met à mal les équipes soignantes. Partagée entre le désir de soigner et l’impuissance, l’équipe se trouve elle-même en souffrance. À travers le cas clinique d’Amélie, son histoire et ses réactivités, les soignants sont amenés à adopter des stratégies et des outils pour se préserver et maintenir une prise en charge de qualité.

Mélancolie et culpabilité, page 25

Auteur : Dr Xavier Lallart, PH, Chef de pôle 93G10

Si nous écartons le problème philosophique, pourtant essentiel et grave, du sens de la douleur, de son lien étroit avec l’existence, voire de son rôle dans le rapport avec l’autre, la douleur est considérée comme injuste, inadmissible, aberrante, scandaleuse.

BERTOMEU Agnès

S’appuyer sur la psychothérapie institutionnelle pour transformer les pratiques

VST, 2015, n°125, pp.82-85

http://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2015-1-page-82.htm

Actuellement paraissent, lues, relues patiemment et finalement publiées, les archives des réunions du gtpsi, où l’on peut voir naître ensemble les idées et le fonctionnement de la psychothérapie institutionnelle. (Résumé d’auteur)

BRAHA-Zeitoun Sonia, SCHENIN-KING Palmyre,BOUAZIZ Noomane, ISAAC Clémence, MOULIER Virginie, GAUDEAU-BOSMA, JANUEL Dominique

La mémoire de la source

ANNALES MEDICO PSYCHOLOGIQUES, 2015, n°5, pp.419-423

http://www.em-premium.com/article/981279

La mémoire de la source se caractérise par les capacités à reconnaître l’origine des informations. Les déficits de mémoire de la source constitueraient une dimension importante dans la meilleure compréhension du phénomène hallucinatoire dans la schizophrénie. L’objectif de cette étude est de comparer les performances en mémoire de la source de deux populations résistantes comparées à des volontaires sains. Les sujets inclus étaient 20 schizophrènes hallucinés résistants, 10 déprimés résistants, 20 sujets sains ayant été soumis à un test de mémoire de la source. Les données sembleraient refléter des déficits cognitifs présents dans chaque population psychiatrique. (résumé d’auteur)

PERSPECTIVES PSYCHIATRIQUES 2012, n°2, pp.169-174

Dossier de presse pédopsychiatrie et actualité du soin

Auteur EPSVE : TEBOUL Roger/SCHMIT Gérard/GARRET-GLOANEC Nicole

Nous vous remercions d’avoir répondu positivement à l’invitation à la conférence de presse de la Fédération Française de Psychiatrie qui est le Conseil National Professionnel de Psychiatrie. Il rassemble toutes les sociétés scientifiques de psychiatrie infanto-juvénile ainsi que la plupart des associations de psychiatrie générale. La FFP-CNPP a été créée en 1992, voici 20 ans, à l’initiative de l’Inserm, afin de réunir la psychiatrie et de promouvoir la recherche clinique. La FFP-CNPP a rédigé la première recommandation sur le diagnostic de l’autisme en 2005. Elle a par ailleurs réalisé de nombreuses conférences de consensus, recommandations et auditions publiques. Si nous vous avons invités c’est pour rétablir une certaine réalité dans un débat qui semble échapper au simple bon sens.Nous vous rappellerons rapidement ce que la pédopsychiatrie représente en France, pour quel public et ce qu’elle fait. Nous vous donnerons les derniers résultats de la recherche sur les psychothérapies, en particulier celles qui concernent l’autisme et enfin nous dirons quelques mots à propos de la recommandation intitulée : « Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent ».

DOUVILLE Olivier

Une anthropologie du corps est-elle possible

LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, 2015, n°329, 24-29

http://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2015-6-page-24.htm

Il est une valeur universelle que les anthropologues ont posée comme élément incontournable pour penser les structurations de toute société : la prohibition de l’inceste et son pendant, le complexe d’Œdipe. Et il n’y a pas d’inceste sans corps ! Ce sont donc ici sur les fondements anthropologiques de la notion de corps, sur ce « corps » en crise et les institutions de la parenté..., que nous sommes invités à réfléchir. Une réflexion au croisement de l’anthropologie et de la psychanalyse.(résumé d’auteur)

DOUVILLE Olivier

Démence et /ou mélancolisation du grand-âge ?

PSYCHOLOGIE CLINIQUE, 2015, n°40, pp.120-130

Ce qui fait le paradoxe actuel à propos du vieillissement et des personnes âgées, c’est que notre époque semble découvrir l’existence de ce phénomène de vieillissement, et la présence des intéressées. Elle se montre quasi obsédée par les questions relatives à la mémoire et se tourne, avec surprise vers ceux qui sont en train de la perdre ou qui la détiennent d’une façon singulière, en des paramètres qu’elle n’avait pas envisagés. Comment approcher cette mémoire ? Dans l’expérience institutionnelle et d’expertise de l’auteur, parler des vieux revient à s’y intéresser à la domination contemporaine : peut-être même à l’exploitation d’une génération par une autre génération. (Résumé d’auteur)

ANNALES MEDICO PSYCHOLOGIQUES 2012, n°5, pp.358-363

Gaëtan Gatian de Clérambault (1872–1934) II. Son héritage psychiatrique

AUTEUR EPSVE : HAUSTGEN Thierry

http://www.em-premium.com/article/735759

Le nom de G. de Clérambault sert actuellement à désigner deux syndromes psychiatriques : en France et en Russie, l’automatisme mental (AM) ; dans le monde anglo-saxon, l’érotomanie. L’AM est devenu le 'syndrome de Clérambault' au congrès des aliénistes de 1927 (Hesnard). La dénomination est reprise par Minkowski (1933). Le grand AM recoupe les 'symptômes de premier rang' de la schizophrénie de Schneider (1939). Les éléments du petit AM sont proches des troubles du cours de la pensée de Bleuler (De Morsier, 1929 ; Heuyer, 1950) et préfigurent la distinction entre symptômes positifs et négatifs de la schizophrénie (Berrios). Les divergences avec l’école de Claude (Ey, 1934 et 1948) portent plus sur la pathogénie des hallucinations et leur place par rapport au délire que sur l’organicité du syndrome. L’érotomanie 'pure' est discutée par Capgras (1923), puis par l’école de Claude (Lacan, 1932 ; Ferdière, 1937). Elle est dénommée 'syndrome de Clérambault' bien plus tard aux États-Unis (Arieti, 1959 ; Lehman, 1967). Une importante comorbidité avec d’autres pathologies mentales y est toutefois relevée. À partir du DSM-III-R (1987), est isolé un 'type érotomaniaque' du trouble délirant. Après leur brouille de 1931, Lacan opère un 'retour à Clérambault', jusqu’à le présenter en 1966 comme son 'seul maître en psychiatrie'. De nombreuses personnalités de la psychiatrie française (Guiraud, Heuyer, Daumézon, Baruk, Sivadon) saluent alors son rôle de précurseur. À la fin du xxe siècle, un ouvrage biographique et un film romancé lui sont exclusivement consacrés. [résumé d'auteur]

ANNALES MEDICO PSYCHOLOGIQUES

2012, n°6, pp.408-414

Les débuts de la Société Médico-Psychologique, entre philosophie et système nerveux central

AUTEUR EPSVE : HAUSTGEN Thierry

La psychiatrie française du milieu du xixe siècle se caractérise par le paradigme de l’aliénation mentale unitaire (Pinel, Esquirol), la prééminence du traitement moral, la faible place accordée au cerveau (après les espoirs suscités par Georget, Bayle et la phrénologie), la mise en avant du rôle institutionnel d’asiles distincts des hôpitaux généraux, les oscillations théoriques entre sensualisme 'physiologique' (Cabanis) et spiritualisme 'psychologique' (Maine de Biran). Ce dernier courant, politiquement conservateur, inspire les fondateurs de la SMP (Baillarger, Moreau de Tours, Brierre de Boismont), parallèlement à leurs recherches sur le système nerveux central. À la suite d’une lente genèse, entre 1843 et 1852, la Société commence à se réunir pendant la période autoritaire du Second Empire, marquée par les débats entre aliénistes et philosophes autour du libre arbitre, sur des thèmes cliniques (monomanie, hallucinations) et médicolégaux. Durant la décennie 1860, l’orientation organiciste s’impose avec la dégénérescence héréditaire (Morel), confortée par l’essor des sciences fondamentales et les progrès de l’anatomophysiologie cérébrale. Les débats sur les classifications et la folie raisonnante permettent par ailleurs la transition vers le paradigme des maladies mentales (J. Falret), adopté plus tard par Kraepelin. [résumé d'auteur]

GOZLAN Angélique, AVELLINO Patricia, BOUGATHENE Malika, MARCHAND Gisèle, PERREIRA Crémilde, SAFRANA-CANTET Sabine, TALLARINI Christelle

Témoigner du travail en CATTP : de la dimension multifocale à l’être sujet

TOPIQUE, 2015, n°130, pp.135-147

Rendre compte de la pratique en institutions auprès d’enfants présentant des troubles envahissants du développement nous semble essentiel au vu des polémiques pour ou contre une approche psychanalytique. Notre propos ici, n’est pas de prôner l’utilisation du référentiel psychanalytique mais de témoigner du travail en Centre d’Accueil à Temps Partiel (CATTP), un travail à la croisée des regards. A Bobigny, la situation des prises en charge est de plus en plus grave du fait d’une absence de structures de soins, d’une population migrante en constante augmentation dans des situations de plus en plus précaires. Le CMP enfants adolescents du pôle I03 de l’EPS de Ville Evrard est une des rares structures de la santé mentale pour enfants dans cette ville. Le CATTP s’inscrit dans cette perspective d’un travail de groupe au sein du groupe institution. La question centrale qui traverse l’équipe soignante face à ces enfants aux pathologies lourdes est : comment les porter à être sujet dans le groupe ? Comment soutenir leur subjectivité et leur accès au monde qui les entoure ? Après une brève présentation du CATTP, nous avons souhaité partager deux temps cliniques et nos réflexions autour de la pensée et de la prise en charge de ces enfants. (résumé d’auteur)

BULLETIN DE PSYCHOLOGIE 2012 ; 65 522-6 : 505-514

Politique de santé mentale en psychiatrie aujourd'hui : position d'un psychologue clinicien

AUTEUR EPSVE : DOUVILLE Olivier

A partir d’une brève présentation de son parcours et de son actuelle position, en tant que psychologue clinicien dans un service de psychiatrie adulte, l’auteur argumente en faveur d’une clinique du sujet. Aujourd’hui, la défense d’une telle clinique passe par une nécessité de rigueur et de débat avec la tradition psychiatrique, de même qu’elle implique de repenser la situation politique de l’offre de soin et d’accompagnement, dans un monde contemporain marqué par la précarisation des liens sociaux.[Résumé d'éditeur]

LEPLEGE Alain, WELNIARZ Bertrand

Avant-propos : La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées…dix ans après

PERSPECTIVES PSY, 2015, n°4, pp.293-295

http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2015-4-page-293.htm

LEPLEGE Alain, BRUNEAU Gérard, BOUDVIN Julie

Le handicap dit psychique. Enjeux conceptuels et enjeux de soins

PERSPECTIVES PSY, 2015, n°4, pp.296-308

Parallèlement à l’avènement de la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui reconnaît les situations de handicap liées à la maladie psychique, on assiste à un déplacement de personnes atteintes de maladies psychiques du secteur sanitaire vers les secteurs médico-social et social. Ceci tend à bouleverser les modalités d’accueil et de prise en charge et oblige notamment à repenser la mise en œuvre des soins (somatiques, psychiatriques et psycho-éducatifs) pour un accompagnement optimal de ces personnes. En effet, les sujets en situation de handicap psychique ont besoin de traitements médicaux et de soins mais aussi d’aides de vie et d’accompagnements. La nécessité et les difficultés de mise en œuvre de cette conjonction traitements/soins/aides de vie dans le domaine de la santé mentale et du handicap psychique sont établies-et répétées-depuis longtemps. Ces adaptations posent de nombreux problèmes conceptuels et pratiques que nous abordons dans cet article. (Résumé d’auteur)

MARQUES Ana, EYRAUD Benoît, VELPRY Livia

Les enjeux d’une judiciarisation tardive, inévitable et embarrassante

L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE, 2015, n°6, pp.471-477

La question de la judiciarisation des hospitalisations sans consentement en psychiatrie est ancienne. Elle était déjà au cœur des débats sur la loi de 1838 mais n’a été concrétisée que dans la loi du 05 juillet 2011.Si l’introduction du juge est étendue comme une protection accrue des droits des usagers, il ne suffit pas de prendre acte de cette judiciarisation pour comprendre son impact effectif. Encore faut-il préciser de quelle judiciarisation il s’agit, car le contenu des lois de judiciarisation en psychiatrie dans les différents pays sont très variables. Dans un premier temps, nous montrerons que l’introduction du contrôle systématique a posteriori du juge est l’aboutissement d’un processus complexe qui a mobilisé des textes et décisions juridiques supranationaux et une activité de contentieux portée par des militants associatifs. Dans un deuxième temps, nous poserons le cadre de référence légal : que doit contrôler le juge et surtout ce qu’il n’est pas censé contrôler et qui relève de la protection des libertés individuelles, notamment d’aller et venir. On verra ainsi comment se dessinent et se légitiment les nouvelles frontières de partage de pouvoir entre les mondes médical, administratif et judiciaire concernant la psychiatrie. (résumé d’auteur)

BEBIN Corinne, DETRAUX Jean-Jacques, MARQUES Ana, DI DUCA Marco, FABAS Laure, LEPLEGE Alain

Le placement en Belgique des personnes handicapées françaises est-il une forme de démission de la France ?

PERSPECTIVES PSY, 2015, n°4, pp. 316-329

Les placements en Belgique de personnes handicapées françaises ont récemment fait l’objet de bruits médiatiques à la suite de la parution de plusieurs livres et rapports. Le manque de place en France est dénoncé et l’Etat est mis en cause pour ne pas satisfaire à ses obligations légales imposées par la Convention des Nations Unies en 2006 et par la loi du 11 février 2005. Qu’en est-il en réalité ? S’agit-il d’un manque effectif de places et de moyens ? S’agit-il d’une population à étiologie particulière et à besoins spécifiques ? S’agit-il d’un écart de compétences entre les équipes françaises et belges ? S’agit-il de l’évolution des demandes et d’une inadaptation des réponses à cette évolution ? Le présent article n’a pas pour objet de comparer les prises en charge en France et en Belgique. Il a pour seule ambition de soulever des questions et, à partir des éléments chiffrés disponibles, d’approcher le cœur de la question et de proposer des pistes de réflexion qui pourraient conduire à des réponses à mettre en place. (Résumé d’auteur)

http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2015-4-page-316.htm

Psychiatrie Sciences humaines Neurosciences 2012, 10, n° 2 : 95-97

Les débuts de la psychiatrie dans les hôpitaux généraux de l’Assistance publique de Paris

Auteur EPSVE : HAUSTGEN Thierry

MARQUES Ana

Est-il légitime de ne pas décider pour autrui ? Le travail politique autour d’une Equipe mobile de psychiatrie-précarité SCIENCES SOCIALES ET SANTE, n°3, 2015, pp.91-114 www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2015-3-page-91.htm

L’hospitalisation psychiatrique sous contrainte de personnes sans abri représente un exemple fort de situation dans laquelle les professionnels ont à décider pour autrui en l’absence de proches. Deux séries de critiques encadrent ces situations : la critique de l’intervention sous contrainte, assimilée à une forme de sur-interventionnisme, et la critique de la non-intervention, assimilée à un sous-interventionnisme. Dans ce contexte, le problème de la qualification des situations se pose de façon particulièrement aiguë ainsi que celui des acteurs légitimes à décider et à intervenir ou non contre l’avis de la personne. Cet article analyse le travail micro-politique qui construit au quotidien la légitimité d’une Équipe mobile de psychiatrie-précarité (EMPP) à décider et surtout à ne pas décider pour autrui.[résumé d’auteur]

MONOD Guillaume

« La tribu des loufoques ». Comment accompagner les autistes

ESPRIT, 2015, mars avril, 96-105

GESTIONS HOSPITALIERES 2012, n°518,pp.422-425

L’accès au grade de master pour les cadres supérieurs de santé : utopie statutaire ou professionnalisme académique en perspective ?,

Auteur EPSVE : STANISLAS Jean-Luc, CHARNIGUET Dominique

Monod Guillaume

La prise en charge des adolescents détenus et de leurs familles.

Pratiques en santé mentale, n°3, 2015, p. 29-31

https:www.cairn.info/revue-pratique-en-sante-mentale-2015-3-page-29.htm

Le temps de la détention est une épreuve à laquelle sont confrontés aussi bien les adolescents détenus que leurs familles. La privation de liberté n’induit pas uniquement une suspension de la vie personnelle et sociale de l’adolescent et de sa famille, mais elle génère aussi des souffrances et des traumas de façon spontanée et imprévisible.

Un temps d’accueil pour les familles des mineurs incarcérés a été mis en place à la Maison d’Arrêt des Hauts-de-Seine, pour tenter d’apporter une aide aux adolescents et à leurs familles, que le choc de l’incarcération met à rude épreuve. .[résumé d’auteur]

MONOD Guillaume

La prophétie autoréalisatrice de la psychose : retour sur dix ans d’interventions en équipe mobile

Revue de l’enfance et de l’adolescence, n°2, 2015, p. 33-42

http://www.cairn.info/revue-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2015-2-page-33.htm

Dix ans d’expériences en équipe mobile incitent l’auteur à penser que les embarras face à la psychose ne sont pas que la résultante des défenses individuelles de professionnels, mais sont tout autant – si ce n’est plus – générées par des facteurs institutionnels, facteurs qui déterminent les mécanismes de pensée des professionnels bien plus qu’ils ne sont déterminés par ces derniers. Notamment, l’idée que, par avance, l’institution a tendance à décréter « qu’elle ne peut pas faire grand-chose car il s’agit d’une psychose ». Deux vignettes permettent de montrer le processus en œuvre. (résumé d’éditeur)

JOURNAL OF DEPRESSION AND ANXIETY 2012, n°11, pp.1-7

Occupational grade of depression course in a non-clinical setting : results from the french GAZEL cohort study

Auteur EPSVE : YAOGO Ahmed

AbstractObjectives: We tested the hypothesis that depression course varies with individuals’ socioeconomic position, as measured by occupational grade.

Methods: Study participants (n=3,368) belong to the French GAZEL cohort study. Depressive symptoms were measured using the Center for Epidemiological Studies-Depression (CES-D) scale in 1996, 1999, 2002, 2005 and 2008. We studied the course of depressive symptoms in participants with a baseline CES-D score above a clinically significant cut-off in 1996. Socioeconomic position was measured by occupational grade. Analyses were controlled for demographic factors (sex and age), as well as covariates potentially associated with depression course which were measured both at study baseline and during follow-up: retirement status, social network, tobacco smoking, heavy alcohol use, body mass, prior depression, somatic chronic disease, life events and use of antidepressants. Data were analyzed in a repeated measures logistic regression framework (Generalized Estimating Equations, GEE).

Results: Compared with participants with high occupational grade, those with intermediate or low occupational grade were more likely to have persistent depression (respectively age and sex-adjusted ORs: intermediate occupational grade: 1.18, 95% CI 1.04-1.34; low occupational grade: 1.60, 95% CI 1.34-1.91). After adjusting forall covariates, associations between occupational grade and depression course decreased but remained statistically significant (fully adjusted ORs: intermediate occupational grade: 1.12, 95% CI 0.97-1.29; low occupational grade: 1.37, 95% CI 1.12-1.67). Conclusions: Occupational grade predicts the course of depressive symptoms, which should be brought to the attention of policymakers and mental health specialists.

REGAT Soraya, ETIENNE Eleonore, BRAHA Sonia, BOUAZIZ Noomane, MOULIER Virginie, BENADHIRA René, JANUEL Dominique

Evaluation de la compréhension et appréciation de l’humour chez les sujets schizophrènes comparés à une population témoin : étude pilote

ANNALES MEDICO PSYCHOLOGIQUES, 2015, n°3, pp.214-219

http://www.em-premium.com/article/969147

RIET Zaynab, BOILLET Didier

L’offre de soins en psychiatrie. Sa réorganisation, ses enjeux immobiliers

GESTIONS HOSPITALIERES, 2015, n°245, pp.246-251

Avec la participation de William Durocher (Secrétaire général), Jocelyne Chatron (Directrice de la communication) , Annick Navarro (Directrice des travaux), Rémi Seguin (Chargé des affaires culturelles), Jessica Thiot (Elève directrice d’hôpital EHESP), Patrick Chaltiel (Chef de pôle secteur 14) et Daniel Zagury (Chef de pôle secteur G11)

En matière de soins psychiatriques, il n’est pas possible d’aborder la question architecturale sans appréhender ce qui, au-delà des orientations thérapeutiques, structure l’intervention des professionnels. Depuis une simple circulaire du 15 mars 1960 relative au programme d’organisation et d’équipement des départements en matière de lutte contre les maladies mentales, la notion de secteur est, jusqu’à aujourd’hui, le référentiel d’organisation des soins psychiatriques. Sur une aire géopopulationnelle donnée, il s’agit de traiter à un stade précoce, au plus près du lieu d’habitation et de la sphère familiale et sociale du patient, de proposer au patient une même équipe pluridisciplinaire et d’adapter sa prise en charge en fonction de son état clinique. Si le secteur est au cœur des enjeux architecturaux des hôpitaux spécialisés en psychiatrie, le caractère immobilier des seconds est peu propice aux agilités requises par le premier. Pourtant, la valeur même de ce patrimoine foncier constitue paradoxalement un fort levier de valorisation au service d’une modernisation de l’équipement hospitalier qui rapprochera, in fine, l’hôpital de la ville dont on voulait le séparer à sa création. (Résumé d’auteur)

OBJECTIF SOINS ET MANAGEMENT 2012, n°210, pp.20-29

« Risques psychosociaux, le rôle du cadre »

AUTEUR EPSVE : STANISLAS JEAN LUC

La question des risques psychosociaux est souvent évoquée comme un écho à une préoccupation institutionnelle « requise » pour faire bonne figure dans les références prescrites des autorités de tutelles (DGOS, ARS, HAS, Anact, Anap…). Comment appréhender cette nouvelle problématique de plus en plus prégnante? [Résumé de l’auteur]

BERLINCIONI Vanna, BRUNO Davide, BROGLIA Davide, GAMBINI Francesca, LALLI Greta, MARELLI Claudia PINTO Marianna, PODAVINI Francesca, ROSANI Mara

Etre mère dans la migration : quelques réflexions à partir d’une recherche qualitative

PSYCHIATRIE DE L’ENFANT, 2015, n°2, pp.505-529

http://www.cairn.info/revue-la-psychiatrie-de-l-enfant-2015-2-page-505.htm

L’objectif général de ce travail est d’étudier les aspects psychologiques, sociaux et de risque psychopathologique liés au projet de procréation, à la maternité et aux soins prodigués aux enfants chez les femmes immigrées qui vivent dans la province de Pavie. On a soumis 55 femmes immigrées, entre la 28ème et la 32ème semaine de grossesse, à une entrevue semi-structurée comprenant six modules dont l’un s’inspire de l’IRMAG (Intervista per la Rappresentazioni Materne in Gravidanza) pour la section concernant la maternité qui étudie différentes dimensions des représentations de la femme relativement à son identité féminine et maternelle. Étant entendu que l’histoire de chaque femme migrante échappe à toute généralisation, nous pouvons toutefois affirmer qu’on retrouve un vécu de solitude et une charge de responsabilités amplifiée par l’expérience migratoire. Cette condition favorise l’apparition de vécus dépressifs qui ont une incidence sur la relation avec l’enfant, tant dans le présent que dans le futur. (Résumé d’auteur)

TACHON Jean-Paul

Vous avez dit judiciarisation ?

L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE, 2015, n°6, pp.445-446

www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2015-6-page-445.htm

TACHON Jean-Paul

Les commissions départementales de soins psychiatriques, un pilier de la démocratie sanitaire à consolider. Entretien avec Alain Monnier

L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE, 2015, n°6, pp.455-458

www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2015-6-page-455.htm

Les commissions départementales de soins psychiatriques (CDSP) sont un des éléments importants de la démocratie sanitaire en France. Composées de deux psychiatres, d’un médecin généraliste, d’un magistrat et de deux représentants des usagers et de leurs familles, elles ont pour mission de veiller au respect des droits et de la dignité des personnes recevant des soins en psychiatrie sans leur consentement. Elles interviennent notamment en qualité de « tiers collectif » pour veiller au respect des droits des patients socialement isolés et, de manière systématique, pour tous les patients dont les soins sans consentement se prolongent au-delà d’un an. Elles visitent chaque année les hôpitaux de leur département, pour s’assurer que les conditions d’hospitalisation, au sens large, respectent la dignité et les droits des personnes. L’intervention du juge des libertés et de la détention, comme les contrôles épisodiques effectués par le contrôle général des lieux de privation de liberté, ne limitent en rien la spécificité des CDSP, en particulier parce qu’il s’agit des seules instances où siègent des représentants des usagers. S’appuyant sur les résultats d’une enquête effectuée par l’Unafam sur le fonctionnement des CDSP, cet article évoque diverses solutions pour les renforcer.(résumé d’auteur)

PSYCHOLOGIE CLINIQUE

2012, n°33, pp.155-173

Analyse critique d'un travail 'psychosocial' avec des jeunes majeurs en situation difficile dans la rue africaine

AUTEUR EPSVE : COUSEIN Marie , DOUVILLE Olivier

Une recherche souligne les difficultés que rencontrent des équipes d’action humanitaire en direction des mineurs en errance et en danger dans les rues, surtout lorsque ces jeunes atteignent l’âge de la majorité légale. L’association qui a demandé cette recherche est le Samu Social International. La recherche explore les attitudes et les représentations des équipes lorsqu’elles rencontrent non plus l’enfant en danger mais l’adolescent ou le jeune adulte avec son rapport à la mort, à la sexualité, à la violence

PSYCHOLOGIE CLINIQUE

2012, n°33, pp.206-226

Pour une anthropologie clinique contemporaine

AUTEUR EPSVE : DOUVILLE Olivier

Il s'agit de présenter et de commenter des moments de dialogues actuels entre anthropologie et clinique du sujet, en soulignant que les enjeux de ces dialogues peuvent nous aider à lire et interpréter les troubles, et même les échecs, de l'institution du sujet dans nos mondes contemporains, instables. L'ambition est celle de promouvoir une épistémologie des conditions de rencontres possibles entre ces deux champs. [résumé d'auteur]

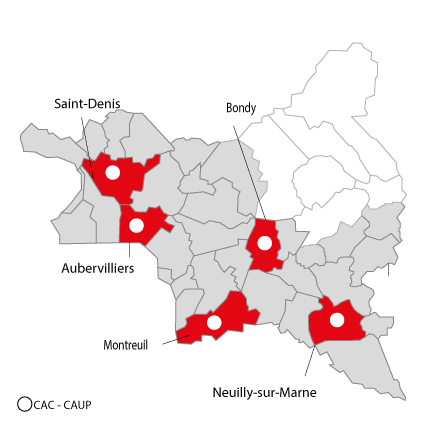

TEBOUL Roger, NADAUD Stéphane, CARRIE Jean-Pierre, KNERA Laurence, FERMANIAN Jacques, PAYAN Christine

Méthodologie et résultats d’une recherche clinique (PHRC) chez les adolescents dans les zones urbaines

PERSPECTIVES PSY, 2015, n°2, pp.132-141

http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2015-2-page-132.htm

Objectif : cet article présente la méthodologie et les résultats d’une recherche clinique évaluant après deux ans l’impact des soins psychiatriques proposés par une équipe de secteur de psychiatrie infanto-juvénile sur une population cible d’adolescents difficiles (entre 12 et 15 ans) signalés pour des troubles du comportement par quatre collèges de Montreuil dans la banlieue de Paris.

Méthode : la philosophie de cette méthode repose sur la démarche de soin implicite de ce type d’étude, sur l’empathie nécessaire à sa réalisation (lien préexistant avec le terrain d’étude), et son absence de solution de continuité entre évaluation objective et subjective. Résultats : de l’analyse statistiques des résultats trois hypothèses sont formulées : (1) Un suivi de secteur semble favoriser l’adhésion à la prise en charge; (2) Les adolescents malades semblent demander intuitivement à se faire soigner; (3) Il ne semble pas y avoir de corrélations entre les troubles du comportement repérés à l’école et la présence de maladie mentale.

Conclusion : cette recherche tend à montrer qu’une procédure de soins (ou de prévention des soins) qui se fixerait comme but d’aller « à la pêche aux ados » sur le critère des « troubles du comportement » est inutile et contre-productive et qu’une prise en charge systématique des adolescents risque de correspondre plus à une politique sécuritaire qu’à une politique de santé publique. ( résumé d’auteur)

YAOGO A, FOMBONNE E, LERT F, MELCHIOR M

Adolescent Repeated AlcoholIntoxication as a Predictor of Young Adulthood Alcohol Abuse: The Role of Socioeconomic Context

SUBSTANCE USE & MISUSE,2015, 2, pp.1-10

ZAGURY Daniel

Psychopathies : quels cadre de soin ?

SANTE MENTALE, 2015, n°194, pp.42-44

Le psychopathe a le don pour élire ses bons et ses mauvais soignants. Plus que tout autre patient, il implique de travailler en équipe et de limiter une trop grande diversité des réponses. [résumé d'auteur]

SANTE MENTALE

2012, n°167, pp.

De la mélancolie…

AUTEUR EPSVE : DOUVILLE Olivier

Après avoir évoqué les difficultés cliniques qui proviennent de la trop grande diffusion de la catégorie de 'bipolaire' l'auteur plaide pour un retour éclairé à la clinique de la mélancolie afin de poser de plus solides points de repères pour un traitement possible de la dépression la plus sévère. [résumé d'éditeur]

ARENA Gabrielle

La prise en charge des auteurs de violence sexuelle

SOINS PSYCHIATRIE, 2014, n°293, pp.20-23

http://www.em-premium.com/article/905731<//span>

Les violences et les crimes sexuels suscitent dans notre société rejet et haine. Les auteurs de violence sexuelle doivent se conformer à une prise en charge psychiatrique, sans être forcément demandeurs. Les soignants éprouvent de réelles difficultés à s’engager dans ces prises en charge. Ce contexte a favorisé la mise en place de consultations spécifiques. Le dispositif établi augure un possible espace de soins.[résumé d'auteur]

BERTOMEU Agnès

Le songe du grand

CHIMERES, 2015, n°84, pp.233-236

http://www.cairn.info/revue-chimeres-2014-3-page-233.htm

SOINS PSYCHIATRIE, 2012, 283, pp.41-43

La thérapie par le film

Auteur EPSVE : NICLI Pierrette

Pour le patient en psychiatrie, jouer le rôle de sa vie, réaliser un film, le monter et le présenter au public avec le soutien d’un groupe composé de patients et de soignants constitue une véritable mise à distance, une forme de soins.Le groupe vidéo de l’Union de l’hôpital de jour de Saint-Ouen (93) est inscrit depuis plusieurs années dans ce travail à la fois créatif et thérapeutique. Projections et échanges entre centres de soins sont régulièrement organisés.

BERTOMEU Agnès

La prise en charge des soldats « shockés » à l’asile

SOINS, 2014, n°786, pp.61-64

La durée et l’intensité des combats, les conditions de vie difficiles des soldats au quotidien et le grand nombre d’hommes impliqués dans le premier conflit mondial sont à l’origine de l’apparition de troubles mentaux spécifiques chez certains soldats. D’abord considérés comme des simulateurs, ceux-ci ont pu, par la suite, être diagnostiqués et traités grâce à l’attention particulière que leur ont portée des psychiatres.

BERTOMEU Agnès

Métamorphoses ou la Grille des Ateliers à La Borde

Revue Internationale de Recherche Biographique, 2014, n°4, pp.145-156

Ecrire est un mot lourd. Psychose en est un autre. Comment allier avec simplicité créativité, recherche et thérapie ? Tel est le sens du travail auquel l’auteur – psychothérapeute, poète, linguiste, écrivain, dessinateur, réalisateur – a longuement participé à la clinique de La Borde. En espérant aujourd’hui rendre la rigueur, la poésie te le charme de cette expérience fondée sur la connaissance au long cours de personnes psychotiques. Cet itinéraire de chercheur, créateur et thérapeute est inséparable de la présence des psychotiques. Il parle avec eux et pour eux tous : psychotiques, autistes, et autres ainsi désignés, « spécialistes » des mots. Drames et bonheurs du langage sont là.

[ résumé d’auteur]

BONANDRINI Brigitte

Le développement du schéma corporel

SOINS PSYCHIATRIE, 2014, n°292, pp.39-43

http://www.em-premium.com/article/891379

Le schéma corporel en tant que structure acquise permet à l’individu de se représenter les différentes parties de son corps en dehors de stimulations externes. Son développement, lorsqu’il est perturbé, engendre un certain nombre de troubles ayant des répercussions importantes dans le quotidien des patients. Ces dysfonctionnements peuvent être pris en charge dans le cadre d’une rééducation psychomotrice. [ résumé d’auteur]

SOINS, 2012, SP JUIN, pp.15-16

Mettre en pratique le développement professionnel continu : un défi pour les professionnels

AUTEUR EPSVE : VERNOTTE Chabha

Le droit à la formation professionnelle a bénéficié de nombreuses réformes depuis sa création dans les années 1970. En secteur hospitalier, les équipes en charge d'organiser la formation professionnelle continue vont devoir accompagner la mise en application du nouveau dispositif du développement professionnel continu. Questionnements. [résumé d'auteur]

CHEBILI Saïd

La crise d’adolescence comme un modèle d’inconduite

INFORMATION PSYCHIATRIQUE, 2014, n°1, pp.29-34

http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2014-1-page-29.htm

Nous n’entrerons pas dans le débat de savoir si l’adolescence existe ou pas. Cette opposition s’avère stérile, chacun développant des arguments valables faisant office de pétition de principe. Nous pensons qu’il existe pour certains jeunes une impossibilité à entrer dans la vie, selon l’heureuse expression de Marcel Gauchet. Pour ces jeunes-là, la société fournit un modèle d’inconduite qui est la crise d’adolescence. Elle lui dit si tu te comportes de manière pathologique, il ne faut pas le faire n’importe comment, mais selon ce modèle « préformé ». Cette notion a été élaborée par Devereux, mais on peut en retrouver les prémisses dans la société grecque comme l’a bien montré J.-P. Vernant avec la société spartiate. Dès lors, on peut conclure que la propension à individualiser et à ontologiser une période de l’adolescence est fallacieuse et correspond à une tentative de rationaliser l’existence humaine en la découpant en périodes multiples.

DAVANTURE Olivier

Activités physiques, soins en psychiatrie et santé mentale

LA REVUE DE L’INFIRMIERE, 2014, 198, pp.27-28

http://www.em-premium.com/article/868457

À Ville-Évrard, en psychiatrie, les activités sportives constituent un outil thérapeutique parmi d’autres. Les séances multisports journalières, animées notamment par un infirmier, sont positionnées dans le dispositif de soins. Le sport permet aux patients de se dépenser, mais c’est surtout une médiation thérapeutique qui favorise la communication verbale et non verbale (résumé d’auteur)

DELATTRE Christiane, FOLTRAN Florence, THEFAUT Anne-Hélène, BRUNEAU Ouafa

Prévenir les risques liés aux troubles de la mastication et de la déglutition

LA REVUE DE L’INFIRMIERE, 2014, 197, pp.36-37

http://www.em-premium.com/article/863342

Diverses pathologies ou maladies dégénératives provoquent des troubles de la mastication et/ou de la déglutition chez la personne âgée comme chez les plus jeunes. Afin de prévenir la survenue de fausses routes alimentaires, inhérentes à ces problèmes, l’infirmière intervient dans le choix de l’alimentation du patient, en collaboration avec le service diététique (résumé d’auteur)

DE MARICOURT P, JAY T, GONCALVES P, LÔO H, GAILLARD R

Effet antidépresseur de la kétamine : revue de littérature sur l’utilisation de la kétamine dans la dépression

L’ENCEPHALE, 2014, n°1, pp.15-23

http://www.em-premium.com/article/872340

La prise en charge médicamenteuse de la dépression se heurte aux limites des traitements antidépresseurs conventionnels que sont leur délai d’action et le pourcentage non négligeable de patients résistants aux stratégies thérapeutiques proposées. La prise en charge de ces dépressions résistantes est un enjeu de santé publique majeur. Depuis quelques années, la découverte d’un effet antidépresseur rapide et puissant de la kétamine, antagoniste non compétitif du récepteur NMDA au glutamate, a conduit à un nombre grandissant d’études sur cette nouvelle voie thérapeutique originale et prometteuse. Cette revue de la littérature a pour but de faire la synthèse des différents essais cliniques ayant mis en évidence cette propriété de la kétamine ainsi que des potentielles indications thérapeutiques et modalités d’utilisations.

DE MARICOURT P, JAY T, GONCALVES P, LÔO H, GAILLARD R

Effet antidépresseur de la kétamine : revue de littérature sur les mécanismes d’action de la kétamine

L’ENCEPHALE, 2014, n°1, pp.48-55

http://www.em-premium.com/article/872345

Ces dernières années, la découverte de l’effet antidépresseur rapide et puissant de la kétamine, antagoniste non compétitif des récepteurs NMDA au glutamate chez des patients présentant une dépression résistante a conduit à repenser en partie la physiopathologie de la dépression. De nombreuses études, chez l’homme et chez l’animal, se sont intéressées aux mécanismes d’action sous-tendant cet effet, dégageant un certain nombre de pistes explicatives. Cet article fait la revue des différentes hypothèses concernant le mode d’action et les voies de signalisation associées à l’effet antidépresseur rapide de la kétamine. Ces hypothèses permettent d’enrichir la compréhension de la physiopathologie de la dépression, autour du rôle du système glutamatergique, et de guider l’innovation thérapeutique.

DESMARQUET Jean, GOLDZIUK Michel

La thérapie familiale systémique

SOINS PSYCHIATRIE, 2014, n°293, pp.16-19

http://www.em-premium.com/article/905730

La thérapie familiale systémique est un courant qui puise ses racines dans plusieurs disciplines ; elle nous invite à un changement de “focale” sur le monde.Dans le cadre de la thérapie, elle s’appuie sur un dispositif singulier, dans l’objectif non seulement d’aider le patient qui va mal, mais aussi de soutenir les autres membres du groupe familial afin de trouver un nouvel équilibre et un fonctionnement plus souple. [résumé d'auteur]

CHALTIEL Patrick,

Comment bricoler pour le mieux avec une loi bricolée pour le pire. A propos d’un quadrimestre de mise à l’épreuve de la loi du 5 juillet 2011

JOURNAL FRANCAIS DE PSYCHIATRIE 2013 ; 2010-3(38) pp.31-33

http://www.cairn.info/revue-journal-francais-de-psychiatrie-2010-3-page-31.htm

DOUVILLE Olivier

Les bêtises, regard d’anthropologie clinique

ENFANCES ET PSY, 2014, n°63, pp.101-110

http://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2014-2-page-76.htm

Le mot bêtise recouvre plusieurs significations qui vont du jeu nécessaire avec les limites instituées et instituantes à de véritables transgressions. Selon les cultures, les modalités éducatives peuvent être plus ou moins tolérantes de même que sont plus ou moins admises les modalités répressives de l’éducation. Ici, l’exemple de quelques modes traditionnels d’éducation en Afrique et en milieu africain exilé nous informe de la complexité des liens qui se tissent entre pouvoir et autorité au sein des générations et des fratries.

Souvent consulté parce qu’un enfant fait des bêtises, le clinicien devra dédramatiser les angoisses des parents, sans pour cela oublier qu’il est des bêtises à répétition dans le rapport de l’enfant à son corps et à la parole qui peuvent être de vrais signaux d’alarme et témoigner d’une relation difficile, souvent apeurée, avec l’environnement le plus proche du jeune.

DOUVILLE Olivier

« Bricoleur » du langage

ADOLESCENCE, 2014, n°1, pp.101-110

http://www.cairn.info/revue-adolescence-2014-1-page-101.htm

Le passage adolescent est paradoxal. D’une part, le jeune se pose comme un sujet par et pour la rupture d’avec l’univers culturel domestique, d’autre part il va reprendre souvent pour édifier son devenir des éléments culturels refoulés à la génération précédente. Ce paradoxe est vif et très visible en ce qui concerne les contextes de migration, mais il est interne à chaque processus adolescent, « migrant » ou « autochtone ». L’article, prenant appui sur la notion due à C. Lévi-Strauss de « langage mythopoétique », explore les traductions de ce paradoxe dans la façon particulière qu’ont les adolescents de modeler la langue et de prendre la parole.

CHEBILI Saïd

Dualisme et malaise dans la psychiatrie

SOINS PSYCHIATRIE, 2013, n°286, pp.12-15

http://www.em-premium.com/article/806863

L’histoire de la psychiatrie a pour caractéristique la confrontation de modèles théoriques, ou dualisme. La mise en tension de ces courants a toujours été une richesse de cette discipline, de Philippe Pinel à Henri Ey, en passant par Bénédict-Augustin Morel et Valentin Magnan. À ce jour, nous sommes face à un malaise épistémologique qui résulte de la domination des neurosciences. Afin de se préserver de la tentation de domination d’un des modèles théoriques, prônons un retour au dualisme.

HAUSTGEN Thierry

Les évolutions institutionnelles et théoriques de la psychiatrie française entre 1838 et 1914

ANNALES MEDICO PSYCHOLOGIQUES, 2014, n°172, pp.45-51

http://www.em-premium.com/article/872546

Le texte de 1838, « loi de philanthropie et de police générale », est la résultante de compromis entre philosophie « doctrinaire » de la monarchie de Juillet (Royer-Collard), gestion politique des questions de société et contraintes de la sécurité publique. La loi sur les aliénés repose sur la prééminence de l’isolement par rapport à l’interdiction judiciaire (Esquirol, Falret), sur des préoccupations de centralisation administrative (rôle de l’inspecteur général Ferrus) et de gestion financière, sur le souci de prévenir les séquestrations arbitraires, sur une première reconnaissance du rôle des médecins d’asiles et sur une certaine méfiance envers les établissements privés, surtout religieux. Mais les établissements départementaux sont pour la plupart édifiés dans la seconde moitié du xixe siècle, à l’époque de la Révolution industrielle, sans tenir compte des mutations sociales qui s’opèrent alors, d’où le développement de la chronicité asilaire. Plusieurs aliénistes font partie des assemblées de la IIe République (Trélat) et de la IIIe République (Bourneville). La plupart n’établissent aucune corrélation entre révolutions du xixe siècle et augmentation des troubles mentaux. Ils ne portent pas non plus en général de diagnostic psychiatrique chez les insurgés de 1848 ou de la Commune de 1871. Dans la décennie 1860, plusieurs affaires d’internements supposés arbitraires (Sandon, Garsonnet) conduisent aux premières contestations politiques de la loi de 1838. Une dizaine de projets de réforme sont proposés entre 1870 et 1912 (Gambetta, Roussel, Bourneville, Dubief, Strauss). Centrés sur la judiciarisation des procédures d’internement et la suppression des asiles privés, ils n’aboutissent pas. Mais des consultations externes sont mises en place dans les hôpitaux (Magnan) et des expériences de services « ouverts » sont réalisées, soit en milieu asilaire (Marandon de Montyel), soit en hôpital général (Régis, Ballet). Les concepts d’hérédité (Lucas, 1847) et de dégénérescence (Morel, 1857) se propagent de la médecine mentale à l’ensemble de la médecine. L’expertise psychiatrique se développe (circulaire Chaumié, 1905) et le rôle social des aliénistes s’affirme (Bourneville, Toulouse). [résumé d’auteur]

HAUSTGEN Thierry

D’Hippocrates au DSM-5 : vingt-cinq siècles de classifications psychiatriques

ANNALES MEDICO PSYCHOLOGIQUES, 2014, n°8, pp.615-624

http://www.em-premium.com/article/934276

Les classifications médicales de l’Antiquité distinguent la phrenitis, aiguë, fébrile, de la manie et de la mélancolie, chroniques. Le corpus hippocratique repose sur la théorie des humeurs, tandis que la philosophie grecque s’appuie sur la séparation de la psyche en « âmes » et en facultés. Du lexique latin proviennent les termes délire, folie, démence et vésanie. Galien développe les concepts de lésion « sympathique » et de tempérament. Il localise les facultés mentales dans le cerveau. À travers la médecine arabe (Avicenne), son œuvre se transmet aux philosophes scolastiques du Moyen Âge, puis aux nosographes de la Renaissance. Fernel et Platter distinguent l’aliénation de la faiblesse mentale. Zacchias sépare l’insania de la fatuitas et du delirium . Au xviie siècle, Sydenham, en s’appuyant sur la description empirique et l’observation clinique, introduit la notion de syndrome. Au xviiie siècle, la nosologie symptomatique de Boissier de Sauvages, inspirée du naturaliste Linné, subdivise les classes en ordres, genres et espèces. Cullen forge le terme de névrose (1769). Il en fait une classe que reprend Pinel dans sa nosographie (1798). Le xixe siècle est l’âge d’or des classifications. Le genre aliénation comprend pour Pinel cinq espèces (mélancolie, manie sans et avec délire, démence, idiotisme). Esquirol scinde la mélancolie en lypémanie et monomanie. Georget décrit la stupidité et sépare l’aliénation du « délire aigu », sympathique ou symptomatique. Griesinger introduit le cycle de la psychose unique, qui correspond à l’aliénation unitaire des Français. Après 1850, sous l’influence de Falret, sont différenciées des « maladies » mentales évolutives, autonomes, multiples, en France et en Allemagne (Kahlbaum), parallèlement à l’éclosion de la théorie de la dégénérescence. Cette orientation aboutit au traité de Kraepelin, dont la classification, d’abord symptomatique, devient, à partir de la 5e édition (1896), évolutive. La 6e édition (1899) est centrée sur la folie maniaque-dépressive et la dementia praecox , devenue schizophrénie chez Bleuler (1911). De leur côté, Freud et Janet circonscrivent le champ des névroses. Ces différents travaux charpentent la nosologie psychiatrique jusqu’à la CIM-9 et au DSM-II (1968). Le concept de « maladie » mentale est toutefois remis en cause dès l’époque de Kraepelin, au nom de la sémiologie empirique (Chaslin, 1912) et de la phénoménologie (Jaspers, 1913), qui préconisent une classification en syndromes et « types cliniques ». Le développement des critères diagnostiques dans les années 1970 aux États-Unis conduit à la publication du DSM-III (1980) et de la CIM-10 (1992). Le DSM-IV (1994) et le DSM-5 (2013) confirment cette approche empirique, malgré des critiques sur la multiplication des nouvelles catégories et sur la méthodologie des études de terrain. [résumé d’auteur]

HAUSTGEN Thierry

Paul Sérieux (1864-1947), clinicien , historien et réformateur de l’hôpital psychiatrique

ANNALES MEDICO PSYCHOLOGIQUES, 2014, n°9, pp.785-793

http://www.em-premium.com/article/938505

Paul Sérieux effectue toute sa carrière psychiatrique dans la capitale, depuis un internat chez Magnan jusqu’à son dernier poste à Sainte-Anne après la guerre de 1914, en passant par Ville-Evrard et Maison-Blanche, où il forme de nombreux élèves devenus à leur tour célèbres : René Masselon, Constanza Pascal, Lucien Libert et surtout Joseph Capgras, auquel son nom reste associé pour leur commune description du délire d’interprétation, entre 1902 et 1909, et leur classification des délires chroniques systématisés par « mécanismes ». Celle-ci a perduré dans la psychiatrie française jusqu’au début des années 1980, sous l’influence notamment d’Henri Ey. Le délire de Sérieux et Capgras a influencé les conceptions modernes de la paranoïa, aussi bien chez Kraepelin que chez Lacan. Sérieux a également fait connaître en France dès 1900 la classification kraepelinienne. En 1902, neuf ans avant la schizophrénie de Bleuler (1911), il a subdivisé les symptômes de la dementia praecox en « essentiels » et « accessoires ». Il est en outre l’auteur d’un volumineux rapport sur l’assistance aux aliénés en France et dans plusieurs pays d’Europe (1903), préconisant de nombreuses réformes des institutions hospitalières françaises, sur les modèles allemand et suisse. Ces dernières seront réalisées progressivement au cours des décennies suivantes. Sérieux est enfin le premier aliéniste à avoir systématiquement exploité de vastes fonds d’archives sur l’enfermement au XVIIIe siècle, dans le but de relativiser l’œuvre de la Révolution et de « réhabiliter l’internement sous l’Ancien Régime » (Michel Foucault). Il s’est ainsi opposé aux conceptions de René Sémelaigne et à l’opinion courante des historiens de la Troisième République.[résumé d’auteur]

BRUNELIN J, JALENQUES I, TROJAK B, SZEKELY D, GAY A, JANUEL D, HAFFEN E , SCHOTT-PETTELAZ AM, BRAULT C, STEP Group, POULET E

The Efficacy and Safety of Low Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation for Treatment-resistant Depression: The Results From a Large Multicenter French RCT.

BRAIN STIMULATION, 2014, 7(6), pp.855-863

CONTEXT:

The aim of this study was to assess whether the combination of low frequency repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) and venlafaxine (150-225 mg/day) is effective and safe for treatment-resistant unipolar depression (TRD).

METHOD:

In a multicenter (18 centers) randomized double blind controlled trial with three arms, 170 patients were allocated to receive active rTMS combined with active venlafaxine (n = 55), active rTMS combined with placebo venlafaxine (n = 60) or sham rTMS combined with active venlafaxine (n = 55). The patients received once daily sessions of active or sham 1 Hz rTMS applied over the right dorsolateral prefrontal cortex (360 pulses/day delivered at 120% of the resting motor threshold) for two to six weeks; rTMS was combined with active or sham venlafaxine (mean dose: 179.0 ± 36.6 mg/day). The primary outcome was the number of patients who achieved remission, which was defined as an HDRS17 score <8.

RESULTS:

We reported a similar significant antidepressant effect in the 3 groups (P < 10(-6)), with a comparable delay of action and a comparable number of remitters at the endpoint (28% in the combination group, 41% in the rTMS group and 43% in the venlafaxine group; P = 0.59).

CONCLUSION:

Low frequency rTMS appears to be as effective as venlafaxine and as effective as the combination of both treatments for TRD. Because of its short session duration (the duration of one session was 8.5 min) and its safety, slow rTMS might be a useful alternative treatment for patients with TRD.

SARAVANE Djéa

Santé somatique en psychiatrie : une priorité

SANTE MENTALE, 2014, n°185, pp.8-9

La prise en charge somatique des personnes souffrant de troubles psychiques rencontre de multiples obstacles, liés à la maladie mentale et à des résistances plus ou moins conscientes des soignants. Constat et analyse. [résumé d’auteur]

SARAVANE Djéa

Handicap psychique et surcharge pondérale

SANTE MENTALE, 2014, n°187, pp.8-9

« Fous et gros » ! Les patients atteints de troubles mentaux subissent une double stigmatisation liée à la maladie et aux problèmes de poids associés. Insuffisamment traitée, cette surcharge pondérale entraîne complications et surmortalité. [résumé d’auteur]

VELPRY Livia

« Aller mieux » avec des troubles psychiques

SANTE MENTALE, n°191, 2014, pp.36-39

Le fait d’aller mieux suppose de réussir à circonscrire l’expérience sociale du trouble psychique, pour en faire un élément parmi d’autres dans l’organisation du quotidien. [résumé d’auteur]

MARQUES A, VELPRY L

L’hospitalisation psychiatrique des personnes en situation de grande précarité

L’information psychiatrique, 2013, n°6, pp.465-472

Les dispositifs en direction des personnes en situation de grande précarité ciblent l’accès aux soins. Mais qu’en est-il ensuite ? Spécifiquement, comment se déroule l’hospitalisation psychiatrique de cette population ? Une étude de sociologie qualitative au centre hospitalier Montperrin met en évidence le fait que le déroulement de l’hospitalisation de chaque patient est fortement lié au sens que les professionnels attribuent à sa prise en charge. Pour comprendre comment se constitue ce qui fait sens dans l’hospitalisation, il importe d’étudier l’interaction entre deux éléments fondamentaux : les perceptions des situations de précarité et les problèmes rencontrés par les professionnels au cours du séjour. [résumé d’auteur]

WELNIARZBertrand, LEBIGRE Delphine

Accueil des internes. La charte des hôpitaux publics. Moteur d’attractivités à l’hôpital de Ville-Evrard

REVUE HOSPITALIERE DE FRANCE, n°559, 2014, pp.27-29

La démographie médicale en psychiatrie est un critère préoccupant pour les établissements spécialisés en santé mentale notamment, où les départs à la retraite se profilent en nombre. L’ouverture dunumerus clausus a augmenté l’offre de postes d’internat aux futurs praticiens, tandis que la loi de février 2012 relative aux praticiens à diplôme hors union européenne est venue encadrer le recrutement des faisant fonction d’interne : ces facteurs conjoncturels ont incité l’établissement publics de santé de Ville –Evrard à proposer un accueil optimisé aux internes, en s’appuyant sur la charte des hôpitaux publics élaborée sous l’égide de la FHF. La démarche participe à l’amélioration de l’accueil des jeunes praticiens et futurs praticiens hospitaliers, avec les aménagements nécessaires à un établissement psychiatrique. [résumé d’auteur]

Yaogo Ahmed, Sommer Alain, Moulaï Pierre, Chebili Saïd, Abaoub-Germain Agnès

Niveau socioéconomique et processus du recours aux soins par les familles de patients souffrant de troubles psychiques au Burkina Faso.

The Pan African Medical Journal, 2014,17,207

Le Burkina Faso a connu une amélioration constante depuis deux décennies de l'offre de soins en psychiatrie. De même, le taux d'alphabétisation sans cesse croissant s'accompagne d'une profonde modification des conceptions et des comportements. La présente étude visait à déterminer l´impact des déterminants socioéconomiques sur le processus du recours aux soins par les familles

ZAGURY Daniel, SENON Jean-Louis

L’expertise psychiatrique pénale en France, un système à la dérive

L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE, n°8, 2014, pp.627-629

http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2014-8-page-627.htm

CHEBILI Saïd

Malaise dans la psychiatrie

Paris : L’Harmattan, 2012, 200p.

Selon l’auteur, le malaise épistémologique actuel dans la psychiatrie provient de ce que la psychiatrie a perdu sa polarité entre un pôle scientifique et un pôle plus métaphysique. En effet, les neurosciences occupent le champ théorique et dominent tous les autres courants. L’auteur s’est attaché à établir la genèse de la conquête psychiatrique. L’histoire débute avec Pinel, chez lequel la psychiatrie était plurielle dans sa théorisation même. Il a choisi comme deuxième étape deux mouvements qui ont marqué la psychiatrie du dix-neuvième siècle : la théorie de la dégénérescence et la doctrine des localisations. La première avec Morel, puis Magnan. La seconde avec Gall et avec Broca qui lui ont donné ses lettres de noblesse. Ces deux courants s’opposaient en des débats vifs. La dualité de la psychiatrie en faisait une discipline à l’autorité largement reconnue. Ensuite, Henri Ey a forgé l’organo-dynamisme avec lequel il souhaitait réduire le dualisme cartésien qu’il jugeait psychiatricide. L’auteur a passé au crible de sa critique le rapport de Ey à Descartes. Ey a incontestablement fait œuvre de pionnier avec l’organodynamisme, qui a été la référence de générations de psychiatres. Mais l’auteur montre que son oeuvre n’a pas eu le succès escompté du fait justement de la réduction de la tension entre l’organicisme et le psychodynamisme. Pour surmonter le malaise dans la psychiatrie, l’auteur propose une nouvelle figure du savoir avec la restitution de la polarité. Il décrit ce que ces deux pôles peuvent être. [résumé d’éditeur]

MARQUES A, DAOUD V, STAMATIADIS L, CHALTIEL P,

La loi du 5 juillet 2011 ou question de formalité,

L’information psychiatrique, 2013, n°2, pp.171-177

http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2013-2-page-171.htm

Une nouvelle loi « relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge » a été promulguée le 5 juillet 2011. Une des principales préoccupations de cette loi, comme son titre l’indique, est la protection des droits des usagers des services de psychiatrie, notamment par le contrôle de la privation de liberté que représente l’hospitalisation sans consentement. Cet article porte sur les résultats d’une enquête sur la mise en application de cette loi et ses implications sur la prise en charge des patients. Il en ressort que ce dispositif exige beaucoup plus d’efforts de la part des professionnels afin d’essayer de maintenir la même qualité des soins sans que pour autant les droits des usagers soient mieux garantis.

ROSANI Mara, BRUNO Davide

Un soin hors les murs

SOINS PSYCHIATRIE,2013, n°285, pp.16-19

http://www.em-premium.com/article/793526

L’activité physique peut avoir des bienfaits pour les personnes souffrant de troubles psychiques, à condition toutefois d’être encadrée par une forte présence soignante. Elle permet en outre de sortir de l’hôpital, au sens propre, mais aussi au sens figuré, en donnant un autre espace dans lequel la relation soignant-soigné pourra porter ses fruits.[résumé d’auteur]

TYSZLER Jean Jacques

Le juge et la maladie mentale : tiers nécessaire ou pousse au duel ? [Editorial]

JOURNAL FRANCAIS DE PSYCHIATRIE 2013 ; 2010-3(38) p 2.

http://www.cairn.info/revue-journal-francais-de-psychiatrie-2011-1.htm

La réforme de l'hospitalisation sous contrainte du 5 juillet 2011 transfère au pouvoir judiciaire, en la personne du juge des libertés, la responsabilité de la poursuite ou non d'une hospitalisation sans consentement. Que le terme d'internement disparaisse du vocabulaire ne masquera pas le fait que le législateur privilégie aux soins la privation de liberté. L'histoire montre la lutte de nos aînés, d'Esquirol à Georget, pour obtenir cette limitation du droit : celle de l'humain, de ses passions comme de sa folie. C'était au savoir psychiatrique que revenait de statuer sur ce qui tenait du pathologique. L'autorité publique reconnaissait, par l'avis psychiatrique, cette part d'ombre que porte en lui tout homme. Fût-ce au prix de débats sinon de querelles, la psychiatrie, dans le meilleur des cas, venait s'opposer à la police de l'état. La judiciarisation actuelle de la psychiatrie vaut comme symptôme social. Elle révèle la mise en suspicion des savoirs au profit des règles techniques et gestionnaires où se profile en arrière plan la nécessaire infaillibilité de la science. Ce ne sont pas tant la multiplication des certificats et des tâches administratives, les audiences au tribunal ou pire les vidéo-conférences de malades délirants et hallucinés qui sont ici alarmants que la mise sous ordonnance de la psychiatrie avec charge exclusive de veiller à la sécurité publique. [résumé d'auteur]

VELPRY Livia

De l'hospitalisation aux soins sans consentement en psychiatrie

JOURNAL FRANCAIS DE PSYCHIATRIE 2013 ; 2010-3(38) pp.16-18

http://www.cairn.info/revue-journal-francais-de-psychiatrie-2010-3-page-16.htm

VERNOTTE Chabha, PERRIN NIQUET Annick

Le sport, une médiation thérapeutique [dossier]

SOINS PSYCHIATRIE,2013, n°285, pp.11-38

http://www.em-premium.com/revue/spsy/34/285

VERNOTTE Chabha,

Penser le ludique avec le thérapeutique

SOINS PSYCHIATRIE,2013, n°285, pp.11

http://www.em-premium.com/article/793524

ZAGURY Daniel ,

La psychiatrie publique dévoyée

JOURNAL FRANCAIS DE PSYCHIATRIE 2013 ; 2010-3(38) pp.34-35

http://www.cairn.info/revue-journal-francais-de-psychiatrie-2010-3-page-34.htm

MARQUES Ana

Des équipes mobiles de psychiatrie-précarité. Une forme d'articulation entre les champs social et psychiatrique

LE SOCIOGRAPHE, n°42, 2013

http://www.irts-lr.fr/sociographe-article-des-equipes-mobiles-de-psychiatrie-precarite-une-forme-darticulation-entre-les-champs-social-et-psychiatrique-679.html

L’articulation entre les champs social et psychiatrique n’est pas une question nouvelle, mais depuis une vingtaine d’années elle se pose de façon plus aigüe. Si bien que des Équipes mobiles de psychiatrie-précarité ont été créées pour favoriser cette articulation. Il s’agit de discuter comment la nécessité de cette articulation s’est constituée en tant que problème public, puis comment ces équipes mobiles ont émergé en tant que solution.

GOSLAN Angélique

Facebook, de la communauté virtuelle à la haine

TOPIQUE, 1, 122, 2013, pp.121-134

http://www.cairn.info/revue-topique-2013-1-page-121.htm

Les sites de partage, comme les réseaux sociaux, amènent à repenser les modes de relations dans le monde contemporain. Facebook est un des réseaux les plus appréciés par les jeunes qui s’y retrouvent après les cours. Il se crée des communautés virtuelles dans lesquelles il fait bon vivre, en apparence. Facebook nous apparaît comme un lieu d’indifférenciation dans lequel nous sommes tous amis. Pourtant, la haine fait retour dans une grande violence au moment du surgissement d’un signal qui tape à l’œil, image de l’altérité dans sa sexualité.

SARAVANE Djéa

La perception et l’évaluation de la douleur chez le schizophrène

ONCOLOGIE, 2013, 15, pp.4-9

Dans la schizophrénie, les perceptions, les sensations et le vécu subjectif de la douleur peuvent être altérés, voire complètement supprimés. Or, la douleur est une expérience subjective et purement personnelle. Aussi, il est difficile de l’évaluer. Les patients atteints de schizophrénie sont bel et bien en mesure de percevoir la douleur. Cette perception semble réduite, mais elle n’est pas inexistante. Cela doit nous conduire à nous intéresser au langage spécifique et aux troubles du comportement qu’il faut savoir décoder, expression de la douleur chez ces patients.[résumé d'auteur]

LEREDDE Bruno, BELHASSEN Estelle

L’escalade ou l’ascension vers soi

SOINS PSYCHIATRIE, 2013, n°285, pp.31-35

http://www.em-premium.com/article/793530

Parmi les activités sportives proposées dans le parcours de soins en psychiatrie, l’escalade, pratiquée notamment avec un groupe d’enfants, se révèle comme un art de se dépasser. Grâce à l’interaction du groupe, des enseignants, des professionnels de santé et des enfants, elle influe sur la structuration psychique des enfants présentant des troubles du développement. [résumé d’auteur]

MARQUES A,AZOCAR B, DAOUD V, LAFFAILLE A,

Formation action sociale/santé mentale : évaluation d’impact,

L’information psychiatrique, 2013, n°1, pp.43-49

http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=INPSY_8901_0043

La politique de secteur est une ouverture vers la cité. Depuis sa mise en place, la question de l’articulation entre la psychiatrie et le social n’a pas cessé d’être posée. La formation action sociale/santé mentale contribue, depuis 2006, à l’articulation de ces champs et participe d’une stratégie pilotée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (Ddass 93). Nous présenterons l’évaluation de l’impact de cette formation sur les pratiques et sur l’articulation départementale. Elle s’appuie sur une méthode quantitative (exploitation des cahiers d’évaluation) et qualitative (49 entretiens). L’évaluation montre que l’impact de cette formation se décline en trois domaines : amélioration du repérage de la souffrance psychique, de l’orientation vers les services de soins et de l’inscription dans des pratiques de réseau. [résumé d’auteur]

LAFFAILLE Muriel, BOMPAYS Nathalie, Aïdoud Malika , Defrel Florence, Édouard Marie-Élise, Le Pocreau Stéphanie , Neto Amélia , Pierron Christine , Prevost Sonia, Sandron Émilie, Scordia Stéphanie, Tonnelier Céline

Les assistants sociaux en psychiatrie

VST, 2013, n°118, pp.114-120

http://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2013-2-page-114.htm

Ce texte résulte d’une discussion en réunion mensuelle des assistants sociaux de l’hôpital de Ville-Evrard[1], portant sur la place du service social en psychiatrie en lien avec l’évolution de la psychiatrie ces dernières années : baisse du nombre de lits, diminution des durées moyennes de séjour, augmentation des files actives, des soins sans consentement, évolution des effectifs et des formations des professionnels, évolution de la politique de santé, de la dimension sociale dans la situation des patients, de la structuration sociologique des populations, etc. Autant d’éléments majeurs qui impactent directement le travail de tous et, pour ce qui nous occupe, celui des assistants sociaux engagés dans un travail d’accompagnement à la vie sociale

Franck N, Duboc C, Sundby C, Amado I, Wykes T, Demily C, Launay C, Le Roy V, Bloch P, Willard D, Todd A, Petitjean F, Foullu S, Briant P, Grillon ML, Deppen P, Verdoux H, Bralet MC, Januel D, Riche B, Roy P; Members of Cognitive Remediation Network, Vianin P.

Specific vs general cognitive remediation for executive functioning in schizophrenia: a multicenter randomized trial.

SCHIZOPHRENIA RESEARCH, 2013 Jun;147(1):68-74.

This study assesses the benefits of an individualized therapy (RECOS program) compared with the more general cognitive remediation therapy (CRT).

METHODS: 138 participants took part with 65 randomized to CRT and 73 to RECOS. In the RECOS group, participants were directed towards one of five training modules (verbal memory, visuo-spatial memory and attention, working memory, selective attention or reasoning) corresponding to their key cognitive concern whereas the CRT group received a standard program. The main outcome was the total score on BADS (Behavioural Assessment of Dysexecutive Syndrome) and the secondary outcomes were: cognition (executive functions; selective attention; visuospatial memory and attention; verbal memory; working memory) and clinical measures (symptoms; insight; neurocognitive complaints; self-esteem). All outcomes were assessed at baseline (T1), week 12 (posttherapy, T2), and follow-up (week 36, i.e., 6months posttherapy, T3).

RESULTS: No difference was shown for the main outcome. A significant improvement was found for BADS' profile score for RECOS at T2 and T3, and for CRT at T3. Change in BADS in the RECOS and CRT arms were not significantly different between T1 and T2 (+0.86, p=0.108), or between T1 and T3 (+0.36, p=0.540). Significant improvements were found in several secondary outcomes including cognition (executive functions, selective attention, verbal memory, and visuospatial abilities) and clinician measures (symptoms and awareness to be hampered by cognitive deficits in everyday) in both treatment arms following treatment. Self-esteem improved only in RECOS arm at T3, and working memory improved only in CRT arm at T2 and T3, but there were no differences in changes between arms.

CONCLUSIONS: RECOS (specific remediation) and CRT (general remediation) globally showed similar efficacy in the present trial.

HAUSTGEN T

Une nouvelle approche des relations entre psychiatrie et politique. Analyse de l’ouvrage de Laure Murat : L’homme qui se prenait pour Napoléon,

PSN, 11, 1, 2013, 85-96

http://www.cairn.info/article.php?REVUE=psn&ANNEE=2013&NUMERO=1&PP=107

HAUSTGEN T

Les archives et l’histoire de la psychiatrie. 1ère partie : les sources et les travaux,

PSN, 11, 3, 2013, 69-90

http://www.cairn.info/article.php?REVUE=psn&ANNEE=2013&NUMERO=3&PP=69

HAUSTGEN T

Les archives et l’histoire de la psychiatrie. 2ème partie : l’hospitalisation des malades mentaux à Paris au XIXe siècle,

PSN, 11, 4, 2013, 55-82.

Wojakiewicz A, Januel D, Braha S, Prkachin K, Danziger N, Bouhassira D.

Alteration of pain recognition in schizophrenia.

European Journal of Pain, 2013; 17(9):1385-92

BACKGROUND:

Schizophrenia patients display impaired recognition of their own emotions and those of others and deficits in several domains of empathy. The first-person experience of pain and observing others in pain normally trigger strong emotional mechanisms. We therefore hypothesized that schizophrenia patients would display impaired recognition and categorization of both their own pain and the pain of others.

METHODS:

We studied 29 patients (18 men/11 women; 36 ± 13 years old) with paranoid schizophrenia-spectrum disorder and 27 healthy volunteers (20 men/7 women; 31 ± 9 years old) matched for age, gender, IQ and socio-cultural level. We assessed symptom severity and theory of mind. The participants' ability to detect and categorize pain in others was assessed with the sensitivity to expressions of pain (STEP) test, which is based on facial expressions, and another dynamic test involving a series of video sequences showing various pain-inducing events. The ability of patients to evaluate their own pain was assessed with the situational pain questionnaire (SPQ), which includes a series of questions assessing how one would expect to feel in different imaginary situations. Empathic tendencies were assessed with the interpersonal reactivity index.

RESULTS:

Patients and controls differed significantly in STEP, pain video and SPQ scores. By contrast with control subjects, the patients' pain judgements were not correlated with their affective or cognitive empathic capacities.

CONCLUSIONS:

Schizophrenic patients have a deficit of the identification and categorization of pain both in themselves and in others.

ISAAC C, FOUQUES D, BRAHA-ZEITOUN S, JANUEL D

La remédiation cognitive au profit des patients bipolaires: une étude de cas. La Remédiation Cognitive dans le Trouble Bipolaire une étude de cas.

Etudes et Pratiques en Psychologie, 2013, 1(1), p. 8-23

Gaudeau-Bosma C, Moulier V, Allard AC, Sidhoumi D, Bouaziz N, Braha S, Volle E, Januel D.

Effect of two weeks of rTMS on brain activity in healthy subjects during an n-back task: a randomized double blind study.

BRAIN STIMULATION , 2013 Jul;6(4):569-75

BACKGROUND:

Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) has shown significant efficiency in the treatment of several psychiatric disorders. In depressive disorders, the dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) is the main target for rTMS, but the effects of this stimulation on cognitive functions and their neural correlates are not well known. Previous works have established that the left DLPFC is reliably activated during the n-back working memory task.